Hello 👋

J’espère que vous allez bien, et que vous n’avez pas trop chaud. De mon côté, je ne me plains pas de la chaleur, je l’observe même, car c’est mon sujet du moment — les métiers à chaud — et je peux vous dire que si vous travaillez assis dans un bureau avec la clim, alors savourez votre chance… enfin, pour le moment ! La littérature dit qu’on ferait peut-être mieux de s’acclimater : en effet, ce sont les personnes exposées régulièrement à de hautes températures qui développent une physiologie et un mental capables d’y résister mieux. Après c’est comme tout, jusqu’à un certain point. Alors prenez soin de vous !

Pour démarrer l’été, on a choisi un objet quelque peu… ringardisé : la carte de visite ! Ok j’avoue, on n’a pas (du tout) pensé à la période estivale quand on a sélectionné le sujet avec Marine, que j’ai rencontrée alors qu’elle terminait sa thèse sur design et management des organisation, et avec qui j’écris l’édition du mois. Mais le mois de juin est tellement intense en rencontres, événements, conférences, qu’il s’est imposé à nous. Alors la carte de visite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut avouer que c’est un objet de réseau, de mise en relation qui est en pleine mutation. On l’utilise encore dans certains contextes, dans sa forme papier traditionnelle, mais de plus en plus, les formats digitaux (Linkedin, newsletters, sites web, partage de coordonnées en bluetooth) s’imposent. Là pour faire bonne impression (un papier bien choisi, ou une carte cornée, ça ne fait pas le même effet), la carte de visite permet de partager son nom, son prénom et ses informations de contact : tout cela comme une promesse d’une discussion future, a priori business. Cet objet pétri de codes nous intrigue : quels sont ceux qui subsistent, avec les transitions en cours ?

Chacun a une relation unique à cet objet presque désuet, mais encore assez contemporain. Un petit moment quizz magazine en mode plage, attention sortez les lunettes de soleil et votre plus beau stylo :

Que vous soyez team tout digital, ultra organisée ou fan de papier, il faut se le dire, la carte de visite, à l’origine là pour marquer que l’on a rendu visite à quelqu’un alors qu’il ou elle était absent·e, a un peu perdu de sa superbe. Le besoin reste le même aujourd’hui : comment garder en tête les nouvelles personnes rencontrées, dans des espaces professionnels de plus en plus mouvants ? comment reprendre contact avec la bonne et délicate attention à l’autre ?

Pour les nouveaux ici, je suis Marion Desclaux, fondatrice du studio Objets du Travail, qui vise à accompagner les entreprises dans l’amélioration des conditions de travail de leurs salariés, en analysant l’histoire, en observant le présent, et en imaginant le futur. Ici, c’est un peu mon atelier, mon laboratoire : chaque mois, souvent avec un invité, j’explore l’histoire d’un objet professionnel, je questionne son présent, et j’imagine son futur.

Les actus du moment

une conférence sur le bulletin de paie pour Payfit, mais quel moment 😍

un mémoire (un essai ?) en cours d’écriture sur conditions de travail et dérèglement climatique

une formation “Mieux observer le travail”, avec des sessions prévues dès la rentrée. Vous en serez ?

⑇ Un peu d’histoire

C’est donc parti pour l’histoire de la carte de visite, véritable objet d’étiquette et de convenance, qui a évolué avec l’histoire du commerce et de l’imprimerie.

Rendre visite, faire des affaires · la carte de visite ou la place du marché

La carte de visite, c’est un peu comme l’agenda. Elle est née à partir du moment où il y a eu besoin d’une extension de la mémoire, à partir du moment où le réseau devint trop large pour être retenu. Avant celle-ci, la carte de visite, c’était la place de marché, la place de village, l’étal. Artisans, commerçants, producteurs, agriculteurs : il fallait montrer le bout de son nez, et le résultat de son travail sur un étal, à une fréquence orchestrée par la vie commune, pour faire son marché, pour faire des affaires. Alors bien sûr, on pouvait s’identifier, être remémoré, en signant sa pièce (pour les artisans par exemple), ou apposant le sceau d’une expertise.

1600-1900 · l’aristocratie rend visite, s’annonce, se fait savoir

J’ai toujours été fascinée par les récits de Jane Austen, et je crois que les façons d’annoncer sa visite, de s’en retirer, ou de s’excuser de ne pouvoir honorer une invitation, y sont pour quelque chose. J’en suis si loin que j’en suis toujours bluffée ! Les formules de politesse, les tournures de phrase, dans une correspondance toujours très bien écrite, ou des paroles toujours bien trouvées, renvoient l’image d’une aristocratie qui se maintient par les réseaux resserrés qu’ils constituent. Je suis assez sûre que ce type de correspondance, si les médiums ont évolué, résiste au temps.

Si jamais vous le souhaitez, l’une des règles de savoir-vivre consiste par exemple à “corner la carte en haut et à droite, ou de la plier sur le côté, puis de la déposer au domicile d'une personne à qui on vient faire une visite et qui est absente : cet usage signale que le dépositaire s'est déplacé en personne (il ne s'agit donc pas d'un faire-part ou d'un pli déposé par un coursier).”

Ces modes d’échange font écho à ce qui pouvait se passer à l’Antiquité, avec des mises en lien et prises de contact très qualifiées : les lettres étaient par exemple remises de la main à la main, par un porteur connu, à une personne précise, mais dont le lieu pouvait être approximatif (temple, auberge, palais…)

Cet essor de la correspondance n’a pu être rendu possible que grâce à la mise en place de la “poste aux lettres” (et il y a ici un autre chapitre de l’histoire, à raconter plus tard…).

XVIIè s. · petites estampes, imprimerie et essor de la carte de visite

Ces pratiques manuscrites, très aristocrates, mais pas que, furent en parallèle transformées dans le monde commerçant. Si l’imprimerie date de 1450, il faut attendre le développement de la lithographie pour reproduire non plus uniquement du texte, mais des tracés à la main. Cela a permis à ces commerçants, soumis à des marchés de plus en plus vastes, de faire leur publicité. Au XVIème s., tout marchand ayant boutique à Paris avait sa « carte d'adresse » pour que le client se souvienne de lui.

La haute société anglaise, danoise, néerlandaise, allemande d’ailleurs, avec l’essor des cartes d’adresse dans le style parisien, se met à adopter le même type de cartes ornementées, gravées. C’est à partir de là que l’on commence à voir émerger sur le recto des cartes de visite, le nom de la personne concernée.

1800-1950 · adresse postale et carte de coordonnées

Il faut attendre la mise en place d’adresses structurées (noms de rue, numéros de rue), pour que des informations de contact puissent être ajoutées de façon pérenne aux cartes de visite. Un phénomène qui naît d’abord dans les grandes villes, comme à Paris entre 1768 et 1890, afin de faciliter la collecte des impôts et le travail des postiers, jusqu’à ce que se structurent les adresses telles qu’on les connaît aujourd’hui « M. Du Mesnil, 15 rue des Tisserands, à Caen ». Dans la foulée, elles deviennent de véritables outils professionnels : artisans, commerçants, médecins les utilisent pour mettre en avant leur nom et leur spécialité. Les styles typographiques et les formats continuèrent de varier, en fonction des possibilités techniques d’impression

1950-2000 · personne morale ou personne physique ?

Le format carte bancaire s’est imposé, probablement lié aux premières cartes de crédit qui étaient en fait des cartes liées à des cercles professionnels — permettant ainsi de glisser ses propres cartes ou celles que l’on reçoit dans son portefeuille, sans les abîmer. En fonction des cultures, on va plutôt y apposer, en addition au nom et aux coordonnées de la personne, sa fonction hiérarchique et son métier, le logo de l’entreprise, et/ou la photo de la personne. Qui cette carte doit-elle finalement représenter : l’entreprise, la profession, ou la personne elle-même ? Pour celles et ceux qui travaillent depuis un moment, combien avez-vous, chez vous, de cartes de visite de vos anciens employeurs, ou dont le titre professionnel est maintenant désuet, les rendant ainsi inexploitables ?

⑈ Et demain ?

Voici venu le temps de la projection, de la fiction, de l’histoire d’un futur imaginé pour cet objet. Cette fois-ci plusieurs possibles…

Traces intéressantes désintéressées

Fichier des liens. C’est ainsi que j’ai décidé d’appeler l’endroit dans lequel je récolte et je sème les personnes rencontrées. J’y attache beaucoup d’importance, à cet endroit. À l’intérieur, j’y retrouve les noms des personnes rencontrées au fil de mes différentes vies professionnelles, depuis l’école jusqu’à aujourd’hui. Je l’ai construit moi-même, c’est mon château de cartes, ma boîte à souvenirs.

À l’intérieur, j’y retrouve les personnes qui me sont vraiment chères, ces rencontres qui à un moment donné ont été déterminantes dans mon parcours pro. Parfois l’histoire d’un coup de cœur mutuel et instantané, parfois le résultat de longues années de collaborations, c’est de ces endroits là que naissent les projets à venir, les collaborations riches et douces.

Ces personnes dont le lien naît d’un sentiment d’évidence désintéressée, ou d’un alignement mutuel qui soudain déverrouille les possibles, elles ont un emplacement spécial dans mon fichier des liens. À elles, je leur réserve une carte postale professionnelle, à chaque fin d’été, avec un mot manuscrit, une attention lente et particulière, trace façonnée, faite à la main par mes soins ou en local, carte un peu désuète et si douce à recevoir, témoin d’une confiance passée ou à venir.

Fait humain·e, fait machine

Mais où l’ai-je déjà rencontrée ? Qui m’a parlé d’elle ? Qu’a-t-elle fait avant ? Son visage m’est vaguement familier, mais lointain dans ma mémoire.

Je navigue au hasard, en quête d’un indice qui m’indiquerait l’origine de notre lien. En bas de page, dans le menu, un indice enfin : cette machine est en lien avec une autre que j’utilise au quotidien. Elles sont à priori ultra-compatibles, et c’est la raison pour laquelle je me retrouve face à elle.

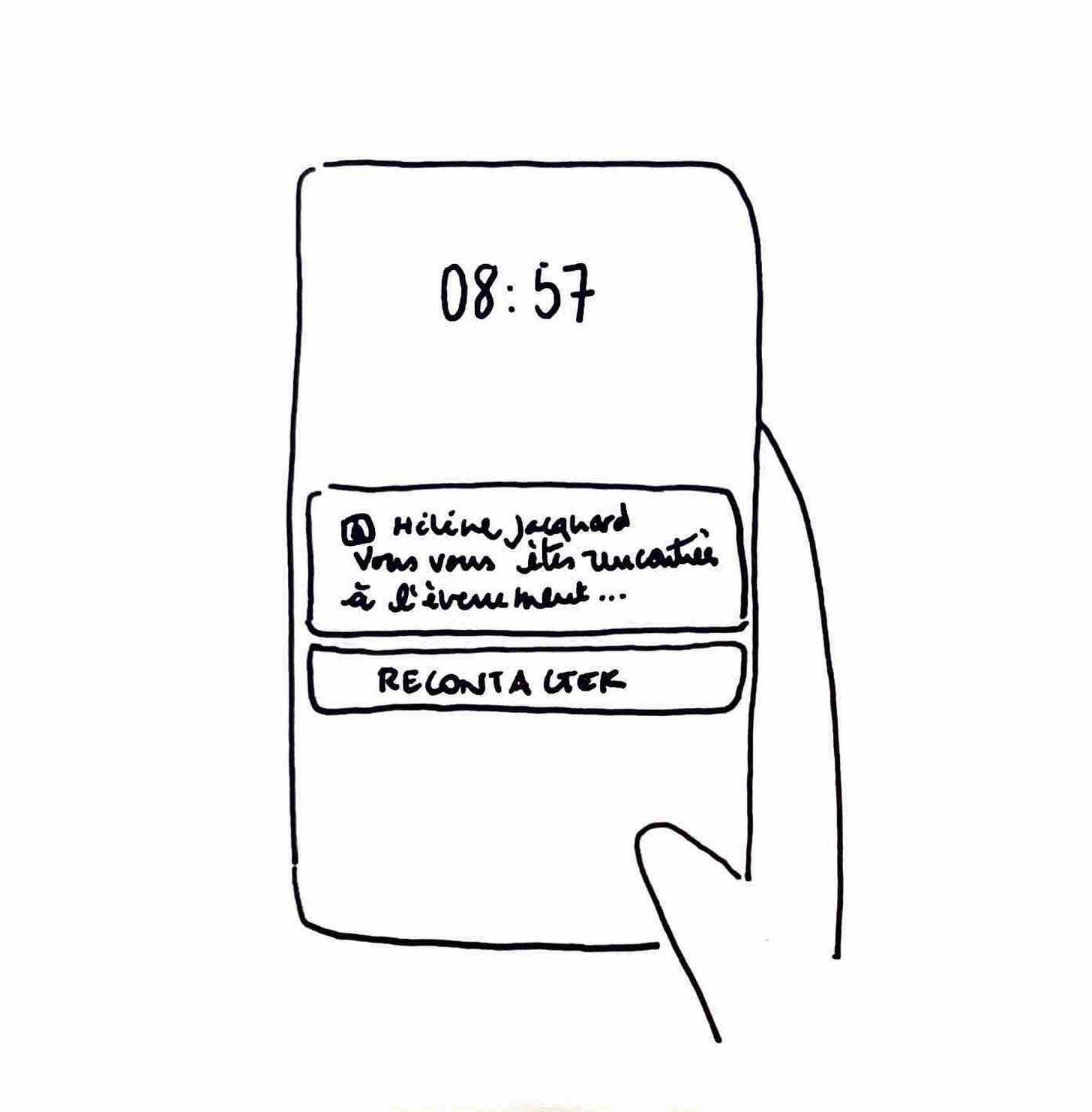

Plus tard, je retrouve des amis et connaissances dans un café. On parle des projets de chacun·e. La question que je détestais avant tombe « Mais on ne s’est pas déjà croisées ? ». Généralement, face à cette situation, je restais bredouille et penaude. Maintenant, mon téléphone me pousse régulièrement des souvenirs de rencontres pro ou perso, avec des humain·es et des machines. Ça me rappelle au bon souvenir des personnes que j’aimerais recontacter, des outils dont a entendu parlé et que je voulais tester, avec une remise en contexte qui aide à relancer la conversation comme si elle ne s’était pas arrêtée.

⑉ Pour aller plus loin

Une sélection des belles trouvailles glanées au fil des recherches et de nos lectures de ces dernières semaines.

Sur l’histoire des enseignes, à explorer peut-être dans une prochaine édition, mais je trouve toujours magique d’avoir accès à de telles ressources gratuitement !

Là encore, une mine d’or d’archives — considérée comme une “curiosité bibliophilique”, ce recueil de cartes de visite, d’invitations… est rare !

A quoi ça ressemblait LinkedIn, avant ? L’histoire des interfaces, toujours intriguante, trop mal documentée.

Et ce que swap card a tenté en digitalisant la carte de visite — comme quoi digitaliser ne suffit pas, changer de medium transforme et questionne systématiquement les usages !

À propos de transformations anthropologiques, liées à l’imprimerie, puis à la naissance d’internet, la référence reste pour moi le bref essai Petite Poucette, de Michel Serres. Vous me direz si ça a bien vieilli…

Je suis retournée voir Swann Périssé dans Calme, un spectacle nécessaire, qui donne envie de ne plus jamais se taire, et ce avec une amie si chère, d’abord rencontrée par le travail.

Ma lecture du moment, Océan mer (rien que le titre 😍) pour rentrer en douceur dans les vacances — les premières pages m’ont transportée dans une sacrée poésie, en mode courtes nouvelles et chutes magnifiques, qui finalement s’entrelacent…

Dernier conseil lecture pour affronter la chaleur de l’été, La grande course de Flanagan, une épopée américaine qui raconte ce dont le corps est capable — la traversée des US en courant, si si. C’est beau.

Les œuvres de Jeanne Goutelle, qui nous fait gouter l’art et redonne de l’âme aux chutes oubliées, à voir en ce moment à Tonon-sur-Rhône — c’est elle qui m’a inspirée l’idée des cartes postales professionnelles

👋 Prenez soin de vous, et à bientôt !